こんにちは!

写実的な絵を専門としています清和です。

みなさんは写真なのか絵なのか区別がつかないほどのリアルな作品を見たことがあるでしょうか?

色鉛筆画を描かれている方の中にはリアルな作品を見て、

「こういう絵を一度は描いてみたい!」

と憧れを抱き、それがきっかけで色鉛筆画を始めた方も少なくはないと思います。

私も色んな方が描かれているリアルな作品を目の当たりにした瞬間に、感銘と衝撃と影響を受けたことを覚えています。

それから、手当たり次第に動画を見たり、ネットで調べたり、実際に描いてみたりと自分なりに勉強に励むことになりました。

そこで、そんな私が猛勉強のすえに得た知識と実践で身につけた技術を、可能な限り紹介していきたいと思いますので、ぜひ参考にして下さい。

【色鉛筆画】リアルな絵を描くためのコツとテクニック

私が実践しているコツやテクニックを、惜しみなく紹介していきたい思います。

ここからは油性の色鉛筆を使っている前提で説明していますので、ご了承下さい。

- 原画は画質がいいものを準備する

- 濃くて柔らかい鉛筆は避ける

- トレース台を使う

- ムラと塗り残しを無くす

- 重ね塗り・混色で色を作る

- 原画をしっかり観察する

- グラデーションを意識する

- 濃いところはしっかり濃く塗る

- 遠近感を出す

- ハイライトを入れる

- 繊細な毛並みを表現する

一つ一つ詳しく説明していきます。

原画は画質がいいものを準備する

画質が悪いものやピントが合っていない写真だと、忠実な下書きができません。

例えば、猫ちゃんを描くとします。

もし、描きたい猫ちゃんの写真がぼやけていたり、ガラケーで撮った画質の悪い写真だと、輪郭と目、鼻、口の位置がわかるくらいです。

黒目の部分はぼやっとして、いまいち大きさも形もはっきりしない。

他にも髭や毛の流れや体の模様、影やハイライト部分なども下書きしておきたいのに、予想でしか描けなくなります。

なので、原画はなるべく細部までわかるような写真を準備しましょう。

濃くて柔らかい鉛筆は避ける

下書きは色を塗る際の補助的なものなので、太く濃くはっきり描く必要はありません。

特に薄い色を塗っていく際は、基本的に下書きを薄めたり、消しながら塗っていきます。

なので濃くて柔らかい芯だと、汚れやくすみの原因になりかねません。

逆に硬すぎると、紙を傷つけてしまう恐れがあります。

リアルな絵の前に汚い絵になってしまうかもしれません。

ちなみに私が下書きの際に使っているのは、濃すぎず薄すぎないHB、太さ0.3mmのシャープペンシルで、できる限り薄く描いています。

ご参考までに!

トレース台を使う

リアルな絵を描くのであれば、描きたいものをそっくりそのまま写す必要があります。

そこで大活躍するのがトレース台です。

忠実に写せる他に、かなりの時間短縮になります。

リアルな色鉛筆画を描けるようになりたいのであれば、下書きに時間をかけず、どんどん作品を完成させましょう。

ムラと塗り残しを無くす

特に広範囲を塗る時は早く終わらせようとして、無意識のうちに雑な塗り方になっていることがあります。

一度に塗ろうと考えずに、まず塗りたい範囲を決めておくのもいいでしょう。

一定の筆圧を意識して、何度も重ね塗りを繰り返すことで、線が面になって綺麗な仕上がりになります。

「芯を尖らせた方がいい」という意見と、「芯の先を少し平らにした方がいい」という意見がありますが、個人的にはどちらも効果的かと思います。

まず、芯を少し平らにして一通り塗ります。

ですが、これだと紙の目が残ってしまうので、その後に尖った芯で塗り残しを無くしていくといったイメージです。

決して、筆圧強めのゴリゴリ塗りで、紙の目を無理矢理潰すようなことはしないで下さい。

紙の表面がツルツルになると、その後に別の色を乗せようとしても綺麗に塗ることができなくなります。

重ね塗り・混色で色を作る

使いたい色の色鉛筆がピンポイントであればいいのですが、私の場合は9割は重ね塗りや混色で色を作ります。

その理由としては、単純に使いたい色がないからという理由もありますが、一色で塗ってしまうより複数の色で塗り重ねる方が、色に暖かみや深みが出るからです。

一色だとどうしても単調で不自然になってしまいます。

塗る順番としては、薄い色→暗い色の順です。

暗い色の上から薄い色を塗り重ねても、思うように色が乗らないので気をつけましょう。

原画をしっかり観察する

「それはコツでもテクニックでもないじゃないか!」と思われたかもしれませんが、ここは意外と見落としがちなポイントです。

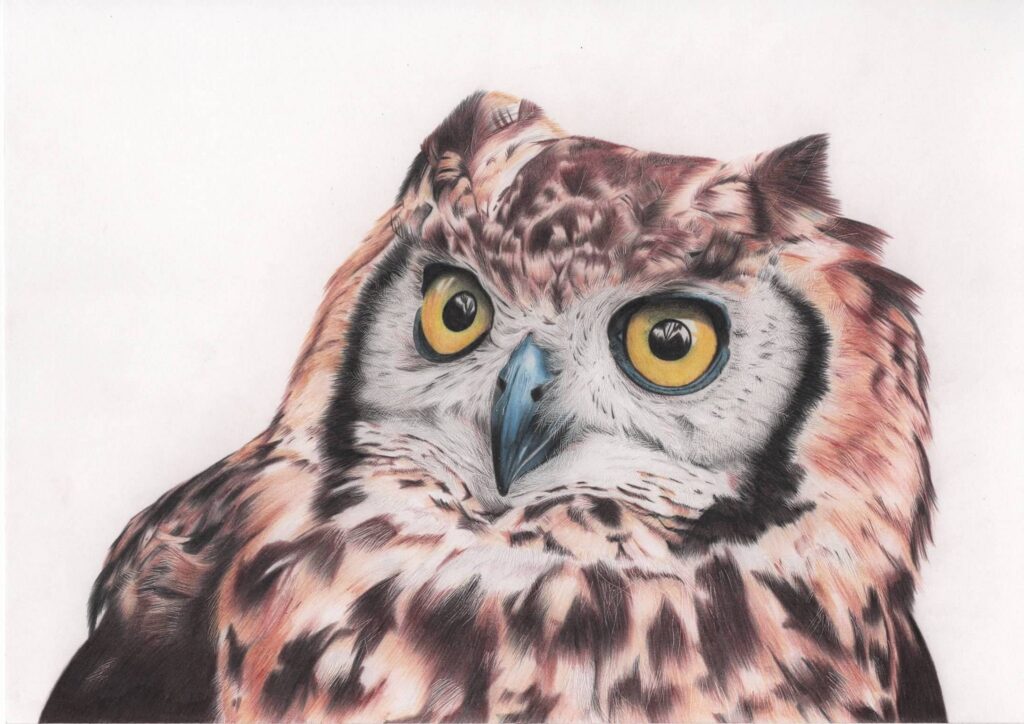

このフクロウの目をよく見て下さい。

一見、黄色に黒の瞳だけに見えますが、よく見るとわずかにオレンジや緑がところどころ入ってます。

次に羽根を見て下さい。

明るい茶色、濃い茶色、赤みがかった茶色など、同じ茶系の色でも複数の色を使ってます。

極端な話たくさんの色を使えば、それとなくリアルな絵に見えてくるようになります。

そういった小さなポイントに気づき、その積み重ねがリアルな絵を描くコツだと思います。

グラデーションを意識する

グラデーションができていないと濃淡の境界線、色と色の境界線がくっきりしすぎて、とても不自然になります。

少し分かりづらいですが、例えば紫陽花の花びらの一枚一枚に中央に向かって入る複数の模様(すじ)があります。

これらをグラデーションで描いていることで、自然な模様や光の当たり具合を表現できています。

これがくっきりとした線になっていると、リアルな絵とはほど遠くなってしまいます。

濃いところはしっかり濃く塗る

これは個人的にかなり重要です。

私の場合「何かいまいちだなー」

「リアルじゃないなー」

と感じた時は、濃いところの塗りがあまいことがほとんどです。

先ほどの紫陽花の絵のように、影になっている部分は濃く、特に黒い部分は限界まで黒く塗ることがポイントです。

絵描きさんあるあるで、同じ絵をずっと見ていると麻痺してきて、何かがおかしいことはわかっているけど、それがどこなのかがわからないという経験はありませんか?

そういう時は、遠目から絵を眺めることで違和感の原因に気づきやすくなります。

遠近感を出す

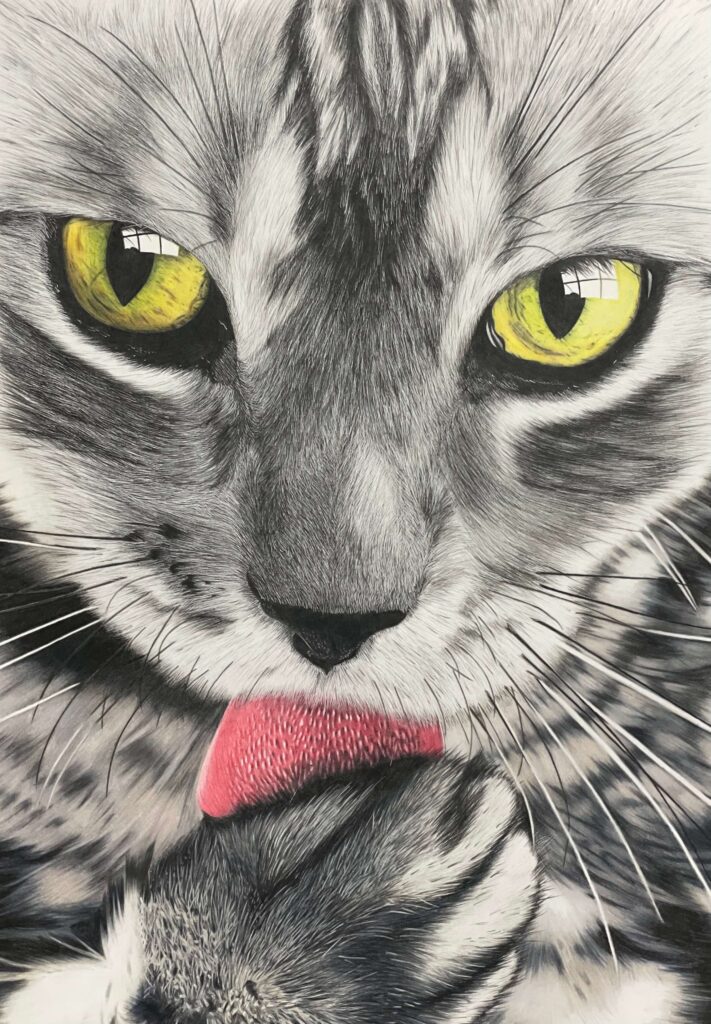

この猫の絵を例として見ていくと、メインの顔は目の中から舌のザラザラ、毛の一本一本まで細かくはっきり描かれてます。

逆に手首の毛のあたりから体の毛まで、ぼやっとした表現になってます。

この遠くにあるように見せる塗り方は、黒い模様を白系、グレー系の柔らかめの色鉛筆で伸ばしてあげるイメージです。

こうした遠近感の表現は、かなり重要なポイントになりますので、ぜひ覚えておいて下さい。

ハイライトを入れる

暗い部分と同じように、明るい部分を意識して描くことも重要になってきます。

ハイライト部分は基本的に塗り残すことが多いのですが、それがあまりに細かったり、小さかったり、数が多いと一つ一つを塗り残すというのは現実的ではありません。

そこで活躍するのが、消しゴムや白ペンです。

細い線も小さな点も白抜きすることができる電動式消しゴムを上手く使いこなしましょう。

白ペンに関してですが、私の場合、色鉛筆画や鉛筆画にペンを使うことに対して少し抵抗があるので基本的に使いませんが、紙の白以上の白を表現できていいアクセントになるので、試してみるのもいいかと思います。

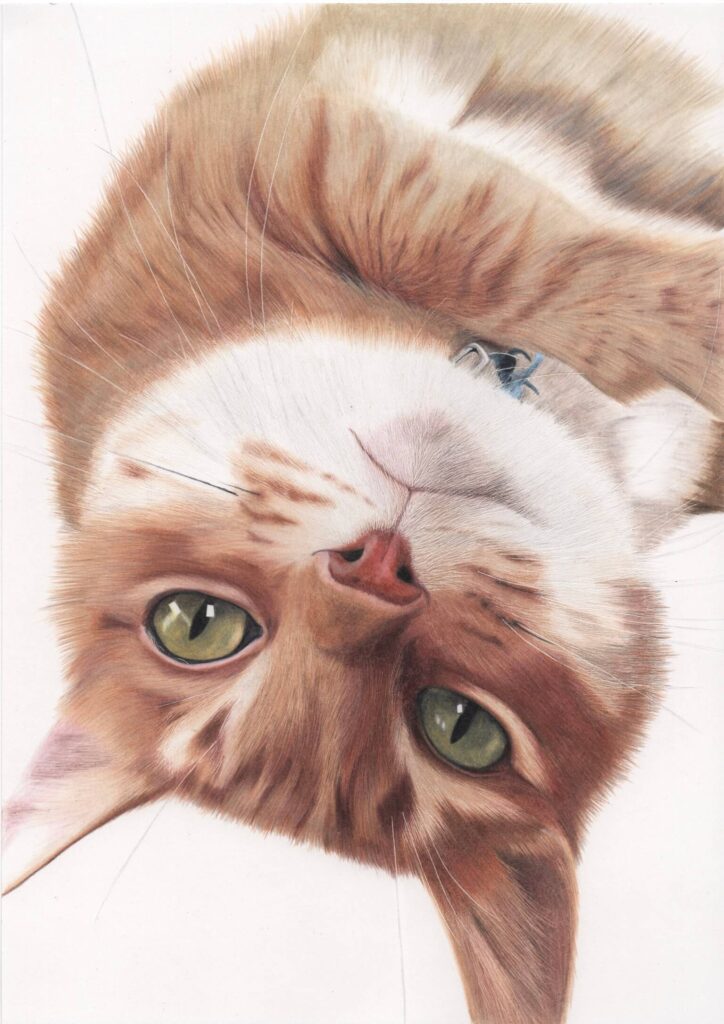

繊細な毛並みを表現する

一番難しいと言っても過言ではない毛並みの表現ですが、リアルさを求めるのであればしっかり習得したいテクニックです。

分かりづらいとは思いますが、顔の茶色の部分と白い部分で、鉄筆とアートナイフを使い分けて毛並みを表現しています。

茶色の部分は重ね塗りをした後、アートナイフで削って毛並みを表現して、白い部分はあらかじめ鉄筆で毛並みの跡をつけてから塗っています。

アートナイフは少し慣れとコツが必要なので、初心者向きなのは鉄筆のほうかなと個人的には思います。

まとめ

今回は色鉛筆画でリアルな絵を描くコツとテクニックを紹介しました。

- 原画は画質がいいものを準備する

- 濃くて柔らかい鉛筆は避ける

- トレース台を使う

- ムラと塗り残しを無くす

- 重ね塗り・混色で色を作る

- 原画をしっかり観察する

- グラデーションを意識する

- 濃いところはしっかり濃く塗る

- 遠近感を出す

- ハイライトを入れる

- 繊細な毛並みを表現する

インプットが済んだら、忘れないうちにアウトプットして自分のものにして下さい。

実践してみないとわからないことが、必ず出てきます。

とにかく、失敗を恐れずに手を動かすことが、リアルな絵を描けるようになるための、最短の近道だと私は思います。

コメント